Guinée : entre gouvernance civile et domination militaire, quel avenir politique ?

L’histoire politique de la Guinée est marquée par une tension constante entre aspirations démocratiques et régimes militaires. Depuis l’indépendance en 1958, rares sont les périodes où le pouvoir civil a réellement prévalu. Cette réalité mérite d’être examinée non seulement comme un constat historique, mais aussi comme un défi pour l’avenir.

Une histoire dominée par les militaires

En retraçant le parcours de nos dirigeants, le déséquilibre apparaît nettement. Les civils ont dirigé le pays 37 ans et les militaires 30 ans plus le régime militaire de Mamady Doumbouya en cours actuellement. Quatre militaires et deux civils ont dirigé le pays en incluant le régime de l’actuel chef de la junte.

Ahmed Sékou Touré (1958-1984) fut le premier président civil, issu du mouvement indépendantiste. Mais son régime, bien que politique à son origine, a rapidement pris une tournure autoritaire et répressive. Mais à cause de son combat pour l’indépendance, nous lui seront éternellement reconnaissants.

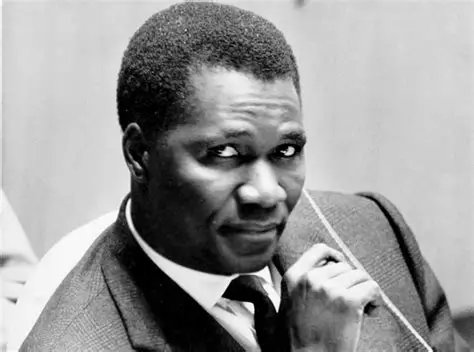

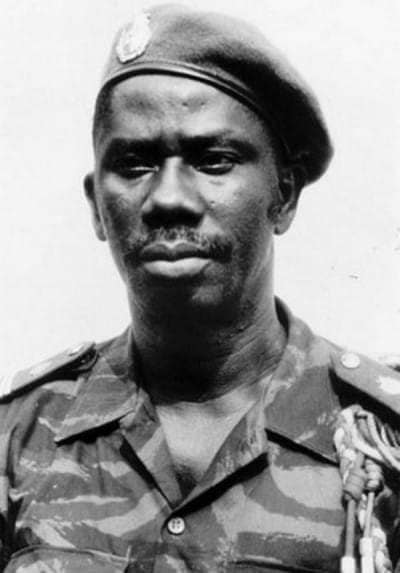

Lansana Conté (1984-2008) a inauguré la longue série des régimes militaires en s’imposant par coup d’État après la mort de Touré. Il a instauré le multipartisme qui est un élément essentiel dans le processus de démocratisation du pays.

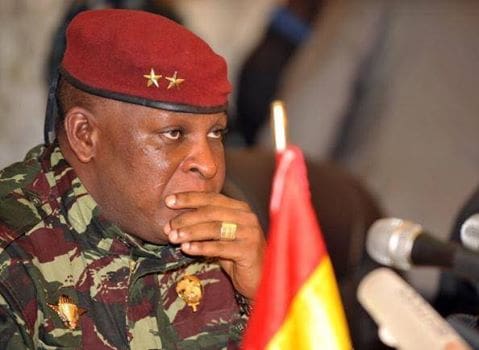

Moussa Dadis Camara (2008-2009) et Sékouba Konaté (2009-2010) ont prolongé cette logique de gouvernance militaire, avec une transition chaotique marquée par les violences et instabilité. Les événements du 28 septembre 2009 sont devenus un des éléments marquants de notre mémoire collective.

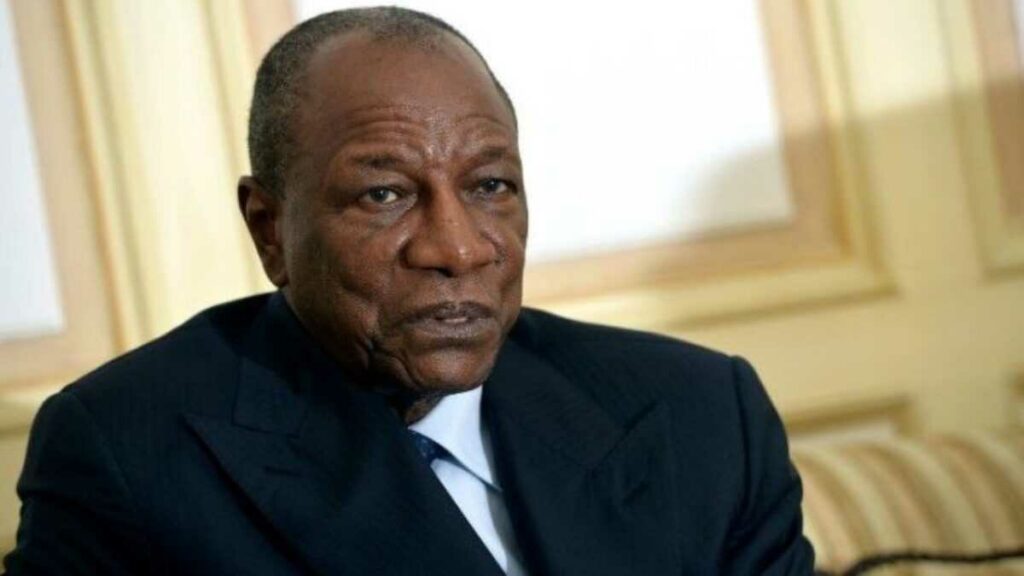

Alpha Condé (2010-2021) a incarné l’espoir d’un véritable pouvoir civil et démocratique. Mais ses deux mandats, et surtout sa volonté de briguer un troisième, ont terni cette promesse. Avec le professeur, la Guinée revient dans le concert des nations mais la boulimie du pouvoir met le pays dans l’incertitude jusqu’à ce que les militaires renversent le régime.

Mamadi Doumbouya (depuis 2021) est revenu aux armes pour prendre le pouvoir, confirmant ainsi le cycle récurrent de la militarisation politique de notre pays. Les erreurs du passé reviennent petit à petit et de manière visible et flagrante.

Le bilan est sans appel : sur six dirigeants, quatre sont issus de l’armée. Même nos dirigeants civils n’ont pas toujours respecté les principes démocratiques qu’ils proclamaient.

Une transition sous surveillance

Depuis 2021, la junte du CNRD promet un retour à l’ordre constitutionnel. Mais les faits montrent une tendance inquiétante :

La suspension et le musèlement de partis politiques ; la

mise sous tutelle des collectivités locales par des officiers militaires ; la restriction des libertés publiques, notamment l’interdiction de manifestations et la fermeture de médias ;

un référendum constitutionnel qui, bien qu’approuvé à 89 % par la cour suprême, est critiqué pour son manque d’inclusivité et sa finalité : Ce processus permet à Doumbouya d’être candidat à la présidentielle.

Ces pratiques, loin de préparer une démocratie apaisée, renforcent l’idée que l’armée cherche avant tout à s’installer durablement au pouvoir.

Le dilemme de la gouvernance militaire

En tant que politiste, je constate un paradoxe constant : les militaires justifient leurs prises du pouvoir par la nécessité de restaurer l’ordre, de lutter contre la corruption et d’assurer l’unité nationale. Mais, dans la pratique, cette « restauration » débouche trop souvent sur une confiscation du pouvoir, l’érosion des libertés et une gouvernance autoritaire.

La stabilité promise se transforme en immobilisme politique, et le citoyen lambda ne voit pas son quotidien s’améliorer. Les questions essentielles accès à l’eau, à l’électricité, à la santé, à l’éducation restent sans réponses durables.

Les risques pour la Guinée

Si cette trajectoire se poursuit, plusieurs dangers guettent :

-Légitimation d’un autoritarisme durable, maquillé par des processus électoraux biaisés.

-Exacerbation des clivages sociaux et ethniques, déjà présents dans notre société.

-Désillusion populaire, notamment parmi les jeunes qui avaient placé leurs espoirs dans le changement de 2021.

-Isolement international, avec à la clé des sanctions et un affaiblissement de notre économie.

Les perspectives possibles

Pourtant, tout n’est pas figé. Il existe encore des issues positives si les conditions suivantes sont réunies :

-organisation d’élections libres et inclusives ;

-respect effectif de la nouvelle constitution, avec des garde-fous contre la présidence à vie ;

-ouverture de l’espace politique et médiatique ;

-mobilisation citoyenne, notamment des jeunes et de la société civile, pour exiger une gouvernance transparente et responsable.

La Guinée se trouve à un moment charnière. Nous avons trop souvent basculé d’un régime militaire à un autre, avec de parenthèses civiles. Le défi aujourd’hui n’est pas seulement de revenir à un pouvoir civil, mais de construire une gouvernance qui respecte enfin les principes de l’État de droit, de la transparence et de la participation citoyenne.

Bref, l’avenir de notre pays dépendra de notre capacité collective à rompre avec le cycle des coups d’État et des promesses non tenues. Le pouvoir militaire doit comprendre que la véritable légitimité ne vient pas des armes, mais du consentement éclairé des citoyens. La bonne gouvernance n’est pas un luxe, c’est une exigence vitale pour la Guinée.