Le boycott du G20 par Donald Trump : un coup de tonnerre diplomatique et la riposte de Pretoria

À l’approche du sommet du G20 prévu en Afrique du Sud, une décision inattendue a brusquement changé l’atmosphère diplomatique : Donald Trump a annoncé qu’il ne se rendrait pas à Johannesburg et qu’aucun représentant américain n’y participerait.

Ce boycott, spectaculaire et lourd de symboles, a immédiatement déclenché une réaction ferme du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Au-delà de l’écume médiatique, cette décision soulève des questions profondes sur la place des grandes puissances dans le multilatéralisme et sur l’équilibre des relations internationales.

Les raisons avancées par Trump

Donald Trump justifie son refus en accusant l’Afrique du Sud de graves manquements en matière de droits humains. Selon lui, les politiques menées autour de la question foncière et de l’expropriation constitueraient une forme de persécution contre les Afrikaners.

Partant de cette lecture, il affirme que l’Afrique du Sud ne devrait même plus siéger au G20. Cette prise de position radicale lui permet de se présenter comme défenseur d’une minorité qu’il estime menacée, tout en envoyant un message politique clair à sa base électorale.

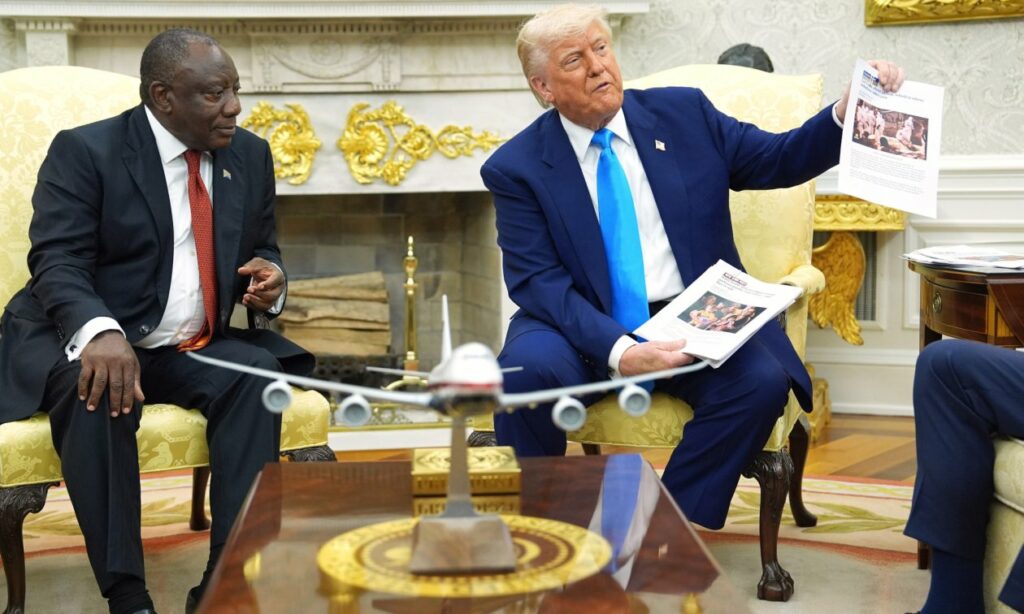

La réponse de Cyril Ramaphosa : fermeté et mise au point

Cyril Ramaphosa n’a pas tardé à réagir. Pour lui, les déclarations américaines reposent sur des informations inexactes qui déforment la réalité sud-africaine.

Le président sud-africain a insisté sur le fait que le sommet aura lieu quoi qu’il arrive, que les autres dirigeants seront présents et que l’absence américaine pénalisera avant tout Washington, pas Pretoria.

Il a également alerté sur les dangers d’une diplomatie du boycott, arguant que personne ne sort gagnant d’un retrait volontaire des mécanismes de concertation internationale.

Une fracture diplomatique aux répercussions multiples

1. Un défi au multilatéralisme

L’absence des États-Unis prive le G20 d’un acteur central. Le sommet, qui devait marquer une étape historique en étant organisé pour la première fois sur le sol africain, se retrouve fragilisé. Ce geste alimente l’idée que les grandes institutions internationales sont vulnérables aux décisions unilatérales.

2. Une lecture divergente des enjeux sud-africains

Trump fait de la situation foncière sud-africaine un symbole. Pretoria, au contraire, y voit un processus complexe de réparation historique et de rééquilibrage économique. La confrontation entre ces récits oppose deux visions incompatibles de la justice sociale et de la souveraineté nationale.

3. L’Afrique du Sud face aux superpuissances

Cette affaire offre à Pretoria une occasion inattendue : affirmer son indépendance et renforcer sa place comme porte-voix du Sud global. Le boycott américain pourrait finalement pousser d’autres puissances émergentes à afficher leur solidarité envers l’Afrique du Sud.

4. Des relations bilatérales sous tension

À court terme, les échanges diplomatiques entre Washington et Pretoria risquent d’être plus froids. Sur le long terme, il n’est pas exclu que ces divergences reconfigurent la manière dont l’Afrique du Sud dialoguera avec les grandes puissances occidentales.

Le refus de Donald Trump de participer au G20 sud-africain dépasse largement un simple geste politique. Il expose des fractures idéologiques profondes, interroge la solidité du multilatéralisme et met en lumière l’affirmation diplomatique croissante de l’Afrique du Sud.

Pour Pretoria, ce boycott est à la fois une épreuve et une opportunité : celle de montrer qu’un sommet mondial peut se tenir sans l’ombre américaine et que l’Afrique revendique désormais une place incontournable dans les grandes discussions internationales.