Le référendum constitutionnel en Guinée : enjeux et incertitudes

Le 21 septembre 2025, les Guinéens sont appelés à voter pour ou contre une nouvelle Constitution. Ce référendum s’inscrit dans la suite du coup d’État du 5 septembre 2021, lorsque le général Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé.

Les autorités de transition présentent ce projet comme le socle du « retour à l’ordre constitutionnel », censé mettre fin à la période de transition et ouvrir une nouvelle ère politique. Mais en face, l’opposition et une partie de la société civile expriment de sérieux doutes : libertés publiques garanties ou non, durée du mandat présidentiel, possibilité pour Doumbouya de se présenter malgré ses engagements initiaux, équité réelle du scrutin.

Une campagne marquée par la démagogie.

Dans cette campagne, les arguments rationnels pèsent peu face aux appels à l’émotion. Le poids des symboles et de l’histoire, l*e camp du « Oui » invoque régulièrement la mémoire de 1958, quand la Guinée avait rejeté la proposition de De Gaulle pour choisir l’indépendance. Le parallèle est fort : voter « Oui » aujourd’hui serait, selon eux, tourner définitivement la page de l’instabilité et bâtir l’unité nationale.

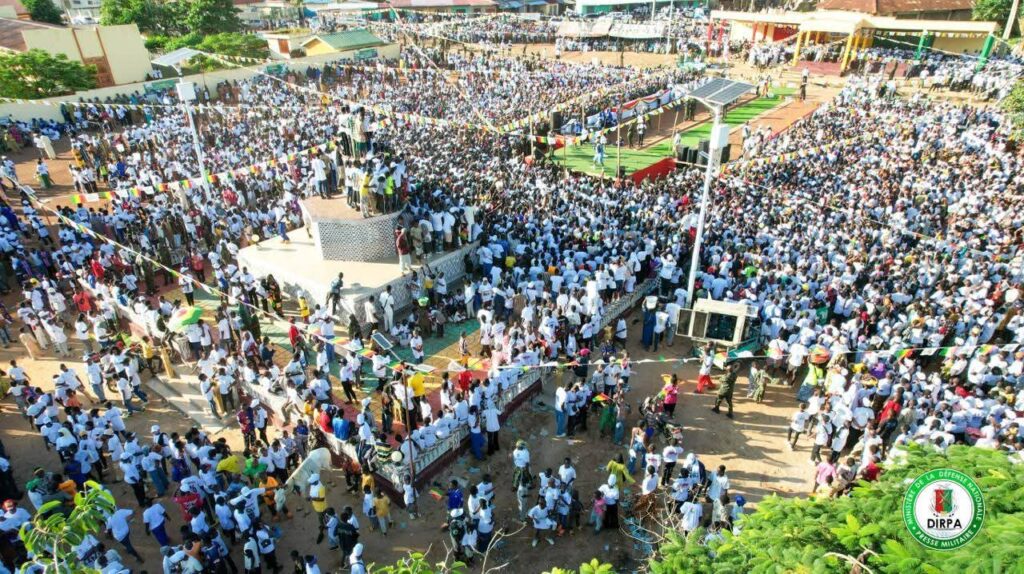

Le camp du « Non » répond avec une autre lecture : accepter une Constitution rédigée sous le Général rappelle justement l’histoire de 1958. Sur le terrain, la mobilisation prend des airs de fête : concerts, danses, drapeaux, slogans simples et répétés à l’infini. À Conakry, Kouroussa ou Sanguiana, l’ambiance festive masque souvent l’absence de débats approfondis.

Des enjeux simplifiés à l’extrême

Le texte constitutionnel est complexe, mais la campagne officielle le réduit à quelques slogans : « stabilité », « refondation », « avenir ». Des mots séduisants, mais vagues. Peu de citoyens ont réellement accès aux détails sur les mandats, les pouvoirs du président ou l’indépendance des institutions. L’opposition, déjà affaiblie par la suspension de ses principaux partis, dénonce une campagne verrouillée et un accès limité aux médias.

Dans certaines localités, voter « Oui » est associé à des promesses de routes, de travail ou d’infrastructures. Même quand elles ne sont pas explicitement formulées, ces attentes flottent dans l’air. Les rassemblements pro-Oui insistent sur l’idée d’un pays remis « sur les rails », et l’organisation des cérémonies implique directement autorités locales et ministres, ce qui renforce l’image d’un consensus presque obligatoire.

La campagne ne se limite pas aux slogans. Elle repose aussi sur des pratiques bien connues en Afrique de l’Ouest : le clientélisme, mobilisation ciblée, des mouvements pro-Doumbouya, sillonnent les districts et sous-préfectures pour s’assurer que les électeurs retirent leurs cartes et participent. Leur présence laisse entendre que voter du « bon côté » pourrait apporter des avantages concrets.

Opposition muselée

Les grands partis politiques (UFDG, RPG, etc.) étant suspendus, la voix du « Non » se fait à peine entendre. Les médias critiques subissent des restrictions, ce qui renforce l’hégémonie du camp favorable au référendum.

Promettre des projets de développement, faciliter l’obtention de cartes d’électeur ou faire miroiter la candidature future de Doumbouya : tout cela nourrit un système où le soutien politique peut être récompensé par des bénéfices matériels ou symboliques.

La démagogie et le clientélisme s’imbriquent. Les rassemblements populaires, mis en scène comme des célébrations citoyennes, donnent une impression d’unité et d’élan national. Derrière ces images, des promesses locales et une distribution inégale des ressources renforcent la dynamique en faveur du « Oui ».Dans ce contexte, dire « Oui » devient synonyme de patriotisme et de progrès, tandis que voter « Non » ou boycotter est perçu comme un acte contre la nation.

Les risques d’un vote contesté

Malgré l’euphorie affichée, plusieurs risques pèsent sur le scrutin : Un faible taux de participation, si les électeurs jugent que le processus est biaisé. Un risque de fracture sociale, si le « Oui » l’emporte dans un climat de contestation. Un problème de légitimité internationale, si les partenaires comme la CEDEAO ou les ONG dénoncent des atteintes aux libertés. Un référendum taillé sur mesure ? Beaucoup d’observateurs voient dans cette nouvelle Constitution un texte taillé « sur mesure » pour Mamadi Doumbouya. Initialement, la charte de transition interdisait aux membres de la junte de se présenter aux élections. Mais le nouveau texte semble ouvrir une brèche, permettant au chef de la transition de briguer la présidence.

Le projet prévoit aussi un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable une fois, et un renforcement marqué des pouvoirs du chef de l’État. Ces dispositions inquiètent ceux qui redoutent un glissement vers un régime autoritaire.

Entre promesse et méfiance

Le référendum du 21 septembre 2025 est un moment charnière pour la Guinée. S’il réussit, il peut marquer un retour à la stabilité et ouvrir la voie à un nouveau contrat social. Mais si les pratiques de démagogie et de clientélisme dominent, le vote risque de manquer de crédibilité et d’accentuer la méfiance entre gouvernants et gouvernés.

Qu’il s’agisse d’un « tournant historique » ou d’un « coup politique », ce référendum déterminera largement l’avenir démocratique de la Guinée.